Warum werden Pflanzeneigenschaften patentiert?

Egal ob sinkende Armut oder steigende Lebenserwartung – viele positive Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte haben die Menschen dem technischen und medizinischen Fortschritt zu verdanken. Dabei spielen Patente eine wichtige Rolle.

Eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist es, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren und gleichzeitig die natürlichen Grenzen des Planeten zu achten. Wir müssen mehr Lebensmittel mit weniger Ressourcen produzieren. Um das zu schaffen, sind Innovationen essenziell.

Innovationen ermöglichten in den vergangenen Jahrzehnten eine enorme Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft. Während 1960 ein Landwirt in Deutschland 17 Menschen ernährte, waren es 2018 bereits 135 (Quelle). Ende der 1950er Jahre wurden in Deutschland pro Hektar 3,2 Tonnen Weizen erzeugt; 2020 waren es 7,8 Tonnen (Quelle). Bei Kartoffeln stieg der Ertrag von 23 auf 42,5 Tonnen und bei Zuckerrüben von 36 auf 73,3 Tonnen pro Hektar (Quelle). Im gleichen Zeitraum ist die Weltbevölkerung auf rund acht Milliarden Menschen angewachsen. Und noch immer leiden rund 800 Millionen Menschen an Hunger. Ohne weitere signifikante Ertragssteigerungen wird es daher nicht möglich sein, zukünftig alle Menschen auf dem Globus zu ernähren.

Oft braucht es jedoch etliche Jahre und Investitionen von sehr viel Geld, um bei einer neuen Entwicklung den Durchbruch zu erzielen. Zum Beispiel sind Investitionen im dreistelligen Millionenbereich und zehn bis 16 Jahre Zeit erforderlich, um eine neue Sorte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Bayer investiert jedes Jahr zwei Milliarden US-Dollar in die Forschung und Entwicklung im Landwirtschaftsbereich. Damit sich Unternehmen die hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf Dauer überhaupt leisten können, brauchen sie die Sicherheit, ihre neu entwickelten Produkte und Technologien für eine gewisse Zeit exklusiv vermarkten zu können. Ein wichtiges Instrument hierfür sind Patente, die das geistige Eigentum des jeweiligen Erfinders schützen.

Anders als oft suggeriert, ist der Patentschutz jedoch keine Mittel, um andere vom Fortschritt auszuschließen. Er ist, im Gegenteil, ein Instrument, das Transparenz gewährleistet. Denn der Patentschutz verpflichtet den Patentinhaber, die technischen Details der Erfindung zu veröffentlichen. Während der Phase des Patentschutzes kann der Erfinder Nutzungsrechte vergeben. Nach dem Auslaufen des Patentschutzes kann jeder die Erfindung frei nutzen. Auf diese Weise wird technischer Fortschritt vorangetrieben. Patente gelten in der Regel für 20 Jahre, von denen aber meistens über zehn Jahre schon in die Entwicklungszeit fallen. Eine Alternative zum Schutz geistigen Eigentums wäre die Geheimhaltung der Details, wie es zum Beispiel bei Rezepturen in der Lebensmittelbranche der Fall ist. Dies würde Innovationen und damit den Fortschritt massiv bremsen.

Es ist ein Mythos, dass in Europa ganze Pflanzen patentiert werden könnten. Pflanzenbezogene Erfindungen sind nur dann patentierbar, wenn sie die strengen Patentkriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit, Reproduzierbarkeit und gewerbliche Anwendbarkeit erfüllen. Es muss sich also zum Beispiel um ein Gen oder eine Eigenschaft in einer Pflanze handeln.

Geraten Landwirte durch geschütztes Saatgut in die Abhängigkeit von grossen Konzernen?

Weltweit gibt es rund 8.000 Saatgut-Firmen. Jedem Landwirt ist es selbst überlassen, woher er sein Saatgut bezieht. Er kann das Saatgut sowohl selbst erzeugen, als auch bei regionalen, nationalen oder internationalen Anbietern kaufen. Die Tatsache, dass viele Landwirte heute die letztgenannte Variante bevorzugen, liegt an den höheren Erträgen und Qualitätsvorteilen, die auf jahrzehntelanger Forschung beruhen.

Wenn ein Landwirt zertifiziertes Saatgut vom Züchter kauft, ist im Preis eine Lizenzgebühr enthalten. Behält er einen Teil der Ernte zurück und setzt dieses Saatgut für eine neue Aussaat ein, muss er dafür zunächst ebenfalls Gebühren zahlen. Viele Landwirte entscheiden sich alljährlich für den Kauf von zertifiziertem Saatgut, um stets den züchterischen Fortschritt zu nutzen und hohe Erträge bei sehr guter Qualität zu erzielen. Bei bestimmten Kulturen wie Mais, Raps und Zuckerrüben kommen in der Regel Hybridsorten zum Einsatz, die robuster und ertragreicher sind als herkömmliche Sorten. Da dieses Saatgut seine Vorteile auf natürliche Art und Weise in der Folgegeneration verliert, müssen Bauern Hybridsaatgut jedes Jahr neu kaufen.

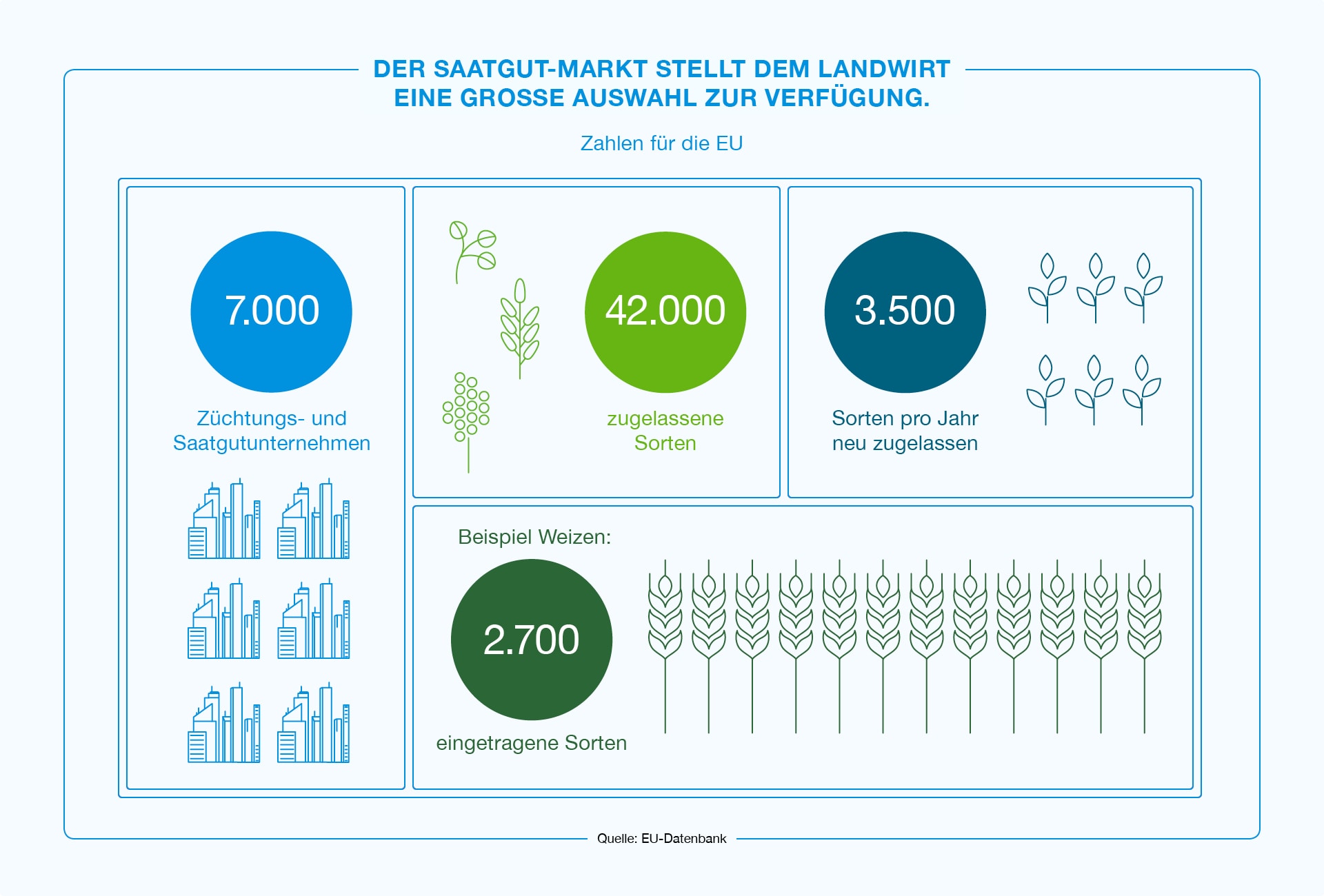

Kein Landwirt ist jedoch gezwungen, unter Sorten- und Patentschutz fallendes Saatgut zu kaufen. Er kann jederzeit das Saatgut wechseln und lizenzfreies Saatgut nutzen, das unabhängig von Saatgutkonzernen gezüchtet worden ist. Die Auswahl ist groß.

Der kommerzielle Markt für Saatgut stellt übrigens nur einen Teil des weltweiten Gesamtangebots dar. In vielen Entwicklungsländern (Quelle) liegt die Züchtung in der Hand öffentlicher Einrichtungen oder die Bauern züchten ihr Saatgut noch selbst. In Westafrika beispielsweise produzieren 90-98% der Bäuerinnen und Bauern ihr eigenes Saatgut; in Ost- und Südafrika sind es 70 bis 95% (Quelle).

Nach Meinung von einheimischen Experten ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass der afrikanische Saatgutmarkt bald einigen wenigen Großkonzernen gehört, denn dafür sind die klimatischen Verhältnisse ebenso wie der afrikanische Markt zu komplex. Aber mit kostenlosen lokalen Sorten allein lässt sich die Versorgung auch nicht sichern. Notwendig für die Entwicklung besserer und lokal angepasster Sorten sind daher vor allem öffentliche Forschungseinrichtungen (Quelle).

Fazit: Entgegen manchen Behauptungen haben Patente bislang zu keiner Verknappung von verfügbarem Saatgut und zu keiner entsprechenden Abhängigkeit von Landwirten von wenigen großen Unternehmen geführt.