Was sind die großen Herausforderungen der Landwirtschaft?

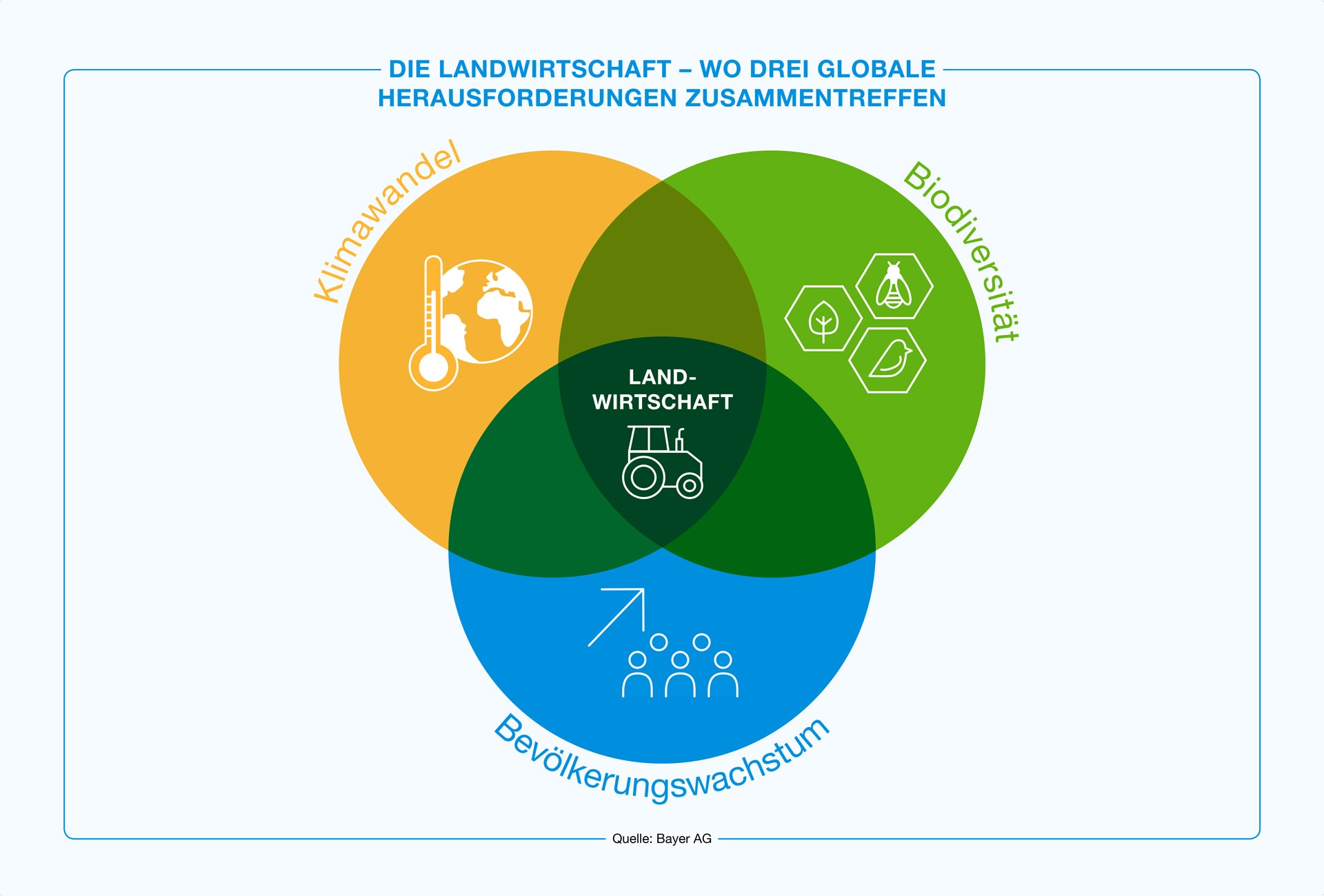

Die Bedeutung der Landwirtschaft für die Zukunft des Lebens auf unserem Planeten ist kaum zu überschätzen. Wie kein anderer Bereich befindet sie sich an der Schnittstelle von drei globalen Herausforderungen.

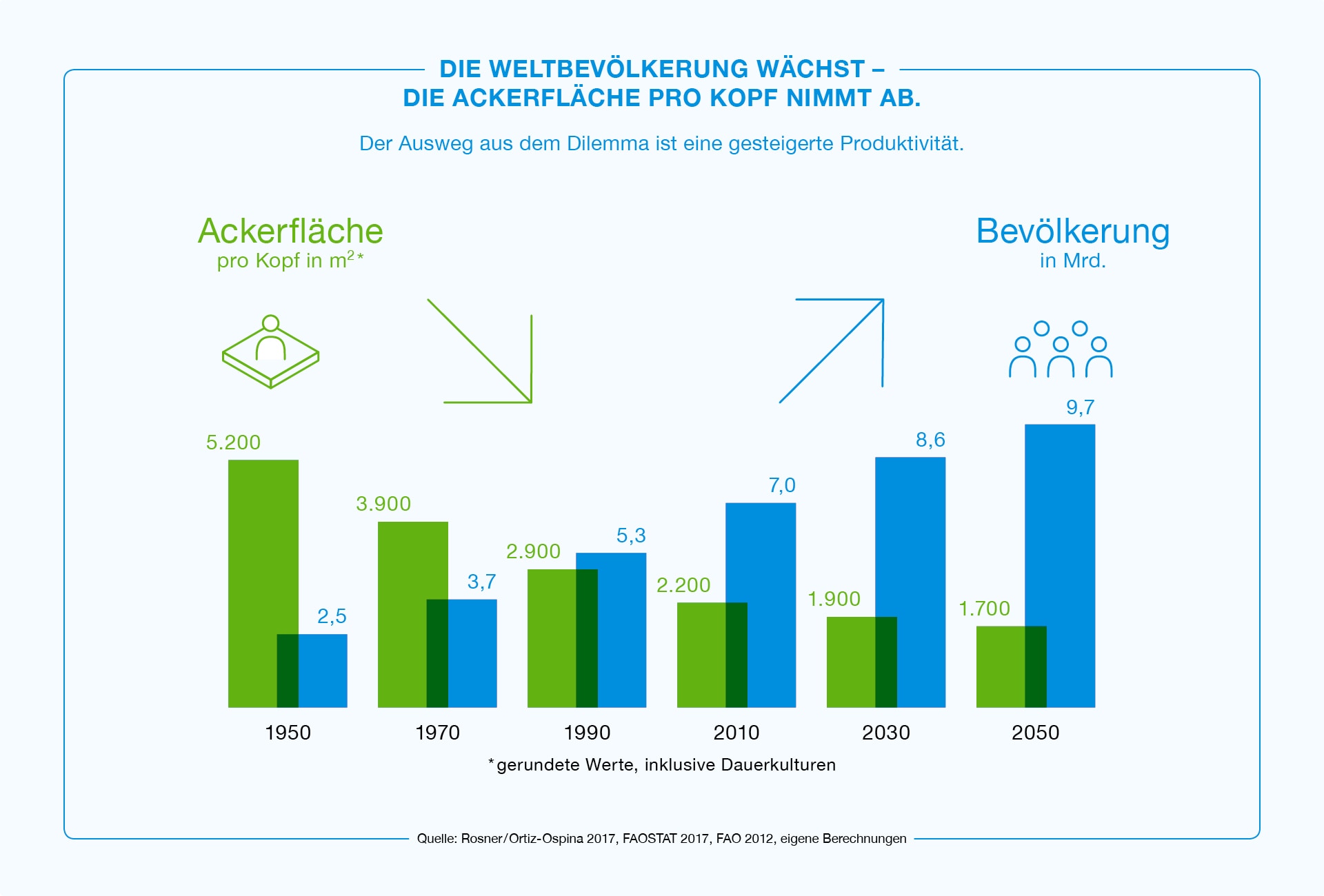

Das Bevölkerungswachstum ist nach wie vor ungebremst: Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung von auf fast zehn Milliarden wachsen.

Diese Menschen zu ernähren ist bereits für sich genommen eine gewaltige Aufgabe für die Landwirtschaft. Verschärft wird sie durch den fortschreitenden Klimawandel und die Bedrohung der Artenvielfalt.

Keine dieser drei Herausforderungen kann isoliert betrachtet, keine für sich gelöst werden. Der Klimawandel gefährdet durch Hitze, Dürre und Wetterextreme Anbauflächen und Wasserressourcen – mit teils verheerenden Folgen. Schätzungen zufolge dürfte beispielsweise die weltweite Weizenproduktion bei jedem weiteren Anstieg der globalen Temperatur um ein Grad Celsius durchschnittlich um sechs Prozent zurückgehen.

Gleichzeitig erhöht die stetige Zunahme einer zu ernährenden Weltbevölkerung den Druck auf Klima und Artenvielfalt. Laut Welt-Biodiversitätsbericht sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht.

Angesichts der immensen Auswirkungen, die ein ungebremstes Fortschreiten von Bevölkerungswachstum, Klimawandel und Artensterben hätte, muss die moderne Landwirtschaft ihren Beitrag leisten. Es ist Zeit, auf Basis von Wissenschaft und Forschung neu zu denken – frei von Ideologie und Emotionen. Die Antworten der Vergangenheit passen nicht mehr zu den Fragen der Zukunft.

Fakt ist, unser heutiges landwirtschaftliches Produktionssystem ist nicht nachhaltig genug. Wir gehen nicht so verantwortungsvoll mit jedem Hektar Land um, wie es nötig wäre, um die begrenzten natürlichen Ressourcen dauerhaft zu erhalten. Verschärfend kommt hinzu, dass uns landwirtschaftlich nutzbare Flächen verloren gehen – vor allem durch Bodenerosion und Versalzung sowie zunehmende Verstädterung. Es ist also nicht weniger als ein Quantensprung bei der landwirtschaftlichen Produktivität nötig. Laut Prognose der Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), muss das Niveau bis 2050, verglichen mit 2012, um fast 50 Prozent steigen. Zur gleichen Einschätzung kommt der World Resources Report, den das World Resources Institute in Kooperation unter anderem mit der Weltbank, dem UN-Umweltprogramm (UNEP) und dem UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) Ende 2018 herausgegeben hat: „Die Effizienzsteigerung bei der Nutzung natürlicher Ressourcen ist die wichtigste Einzelmaßnahme für eine Nahrungsmittelproduktion auf ökologische Weise.“ Dies bedeute eine „Steigerung der Ernteerträge in einer neuen Größenordnung sowie eine dramatisch höhere Produktion von Milch und Fleisch pro Hektar Weideland, pro Tier (besonders Rind) und pro Kilogramm Düngemittel.“

Notwendig ist also ein Mix von Lösungen mit dem Ziel, die Produktivität zu erhöhen, ohne die Anbauflächen zu vergrößern und zugleich Klima und Umwelt besser zu schützen. Denn wenn die landwirtschaftliche Produktivität bis 2050 konstant auf dem heutigen Niveau verharrt, könnte die Weltbevölkerung nur ernährt werden, wenn die meisten Wälder gerodet würden. Die Folge wäre das Aussterben tausender Tierarten und das Freisetzen von Treibhausgas-Emissionen in einem Maße, die den 1,5- bzw. 2-Grad-Pfad des Pariser Abkommens überschritten würde – sogar dann, wenn alle anderen vom Menschen verursachten Emissionen eliminiert werden würden.

Innovationen sind der Schlüssel

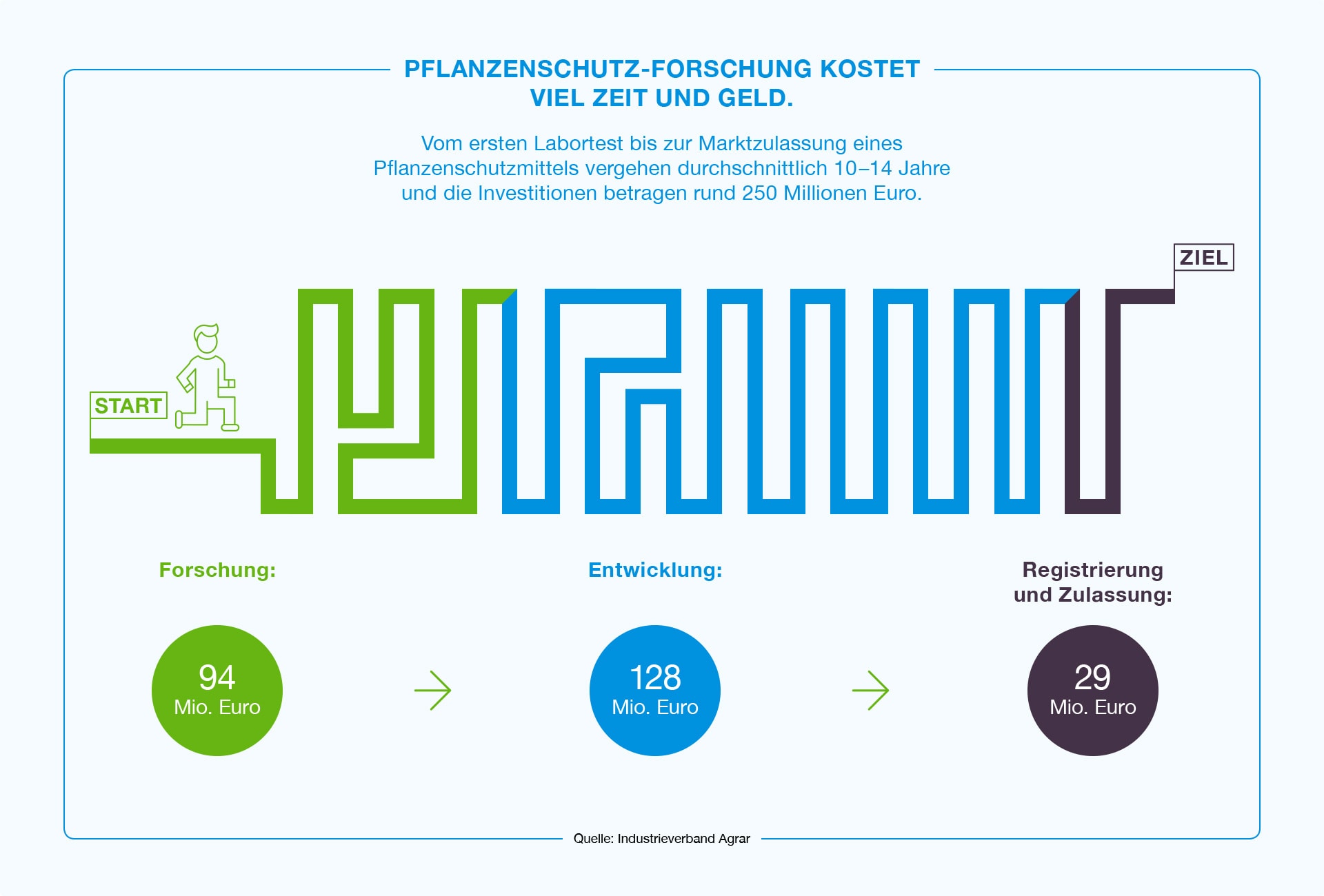

Eine Schlüsselrolle, die notwendige Produktivitätssteigerung zu erreichen, spielen, auch nach dem World Resources Institute, Innovationen und verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung.

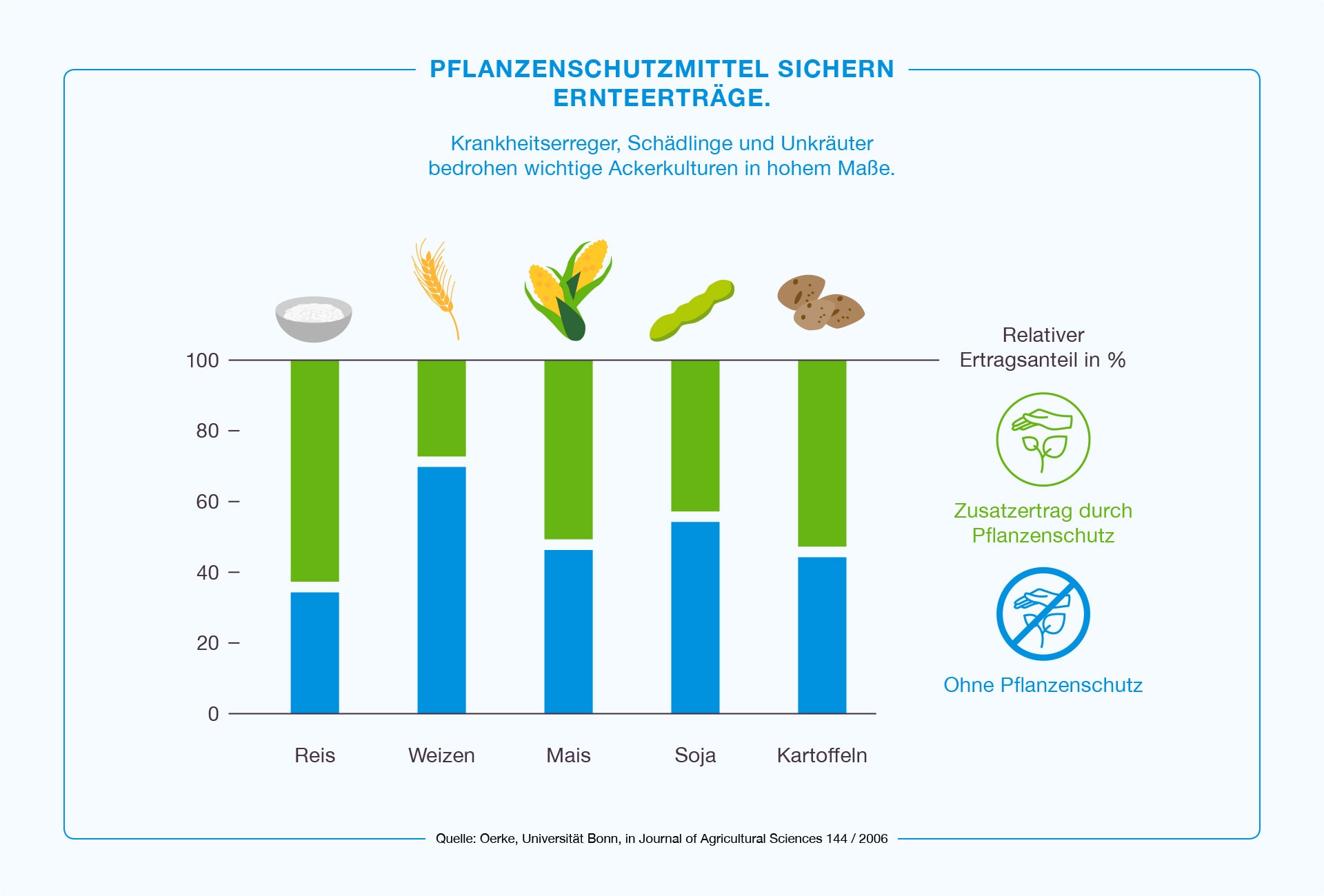

Was auf den ersten Blick wie die Quadratur des Kreises anmutet, mit begrenzten, gefährdeten und daher zu schonenden natürlichen Ressourcen mehr Nahrungsmittel zu erzeugen, kann gelingen. Aber dafür ist ein Kurswechsel dringend nötig. Wir benötigen beispielsweise neuartige, in der Fläche angewandte digitale Lösungen, etwa um Pflanzenschutzmittel gezielt nur dort einzusetzen, wo wirklich Bedarf besteht. Wir brauchen außerdem Pflanzen, die extreme Temperaturen und Trockenheit besser ertragen. Dafür ist mehr Offenheit gegenüber innovativen Technologien nötig. Das gilt insbesondere für neue Methoden der Biotechnologie. Und wir brauchen weiterhin hochmoderne Pflanzenschutzmittel, synthetische wie biologische, um die Ernten zu schützen. Agrarwissenschaftler gehen davon aus, dass ohne modernen Pflanzenschutz weltweit bis zu 40 Prozent der Ernten durch Schädlinge und Unkrautbewuchs verloren gehen würden.

Bayer hat sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen seiner landwirtschaftlichen Produkte auf die Umwelt bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren. Dafür entwickeln wir neue Technologien, reduzieren die Menge an Pflanzenschutzmitteln und ermöglichen präzisere Anwendung. Es wird darum gehen, die besten Instrumente aus Saatgut, Pflanzeneigenschaften, digitalen Services und Pflanzenschutz miteinander zu kombinieren. Neben dem klassischen chemischen Pflanzenschutz werden biologische, rückstandsarme Pflanzenschutzmittel weiter an Bedeutung gewinnen. Ein zentraler Aspekt ist der Erhalt der Bodenfruchtbarkeit, wofür gezielte Maßnahmen wie Fruchtwechsel und Begrünung wichtig sind.

Die notwendige Forschung und Entwicklung hat ihren Preis. Allein Bayer investiert jährlich über zwei Milliarden Euro im Agrarbereich in Forschung und Entwicklung von Innovationen.

Es geht uns nicht um eine bestimmte Form der Landwirtschaft. Uns geht es darum, die Landwirtschaft produktiver und nachhaltiger zu machen und die Probleme unserer Kunden zu lösen – vom Großbetrieb in den USA bis zum Kleinbauern in Indien. Unser Ziel ist eine moderne Landwirtschaft, die dazu beiträgt, die Herausforderungen des Bevölkerungswachstums, des Klimawandels und der Bedrohungen der Artenvielfalt zu lösen.